von Viktoria Hartmann, Mitarbeiterin in der Stolperstein-Initiative Singen

Was geschah am 22. Oktober 1940 in Singen?

Man könnte vermuten: Üblicher Alltag an diesem Dienstag, denn der Krieg Nazideutschlands war weit weg im Osten, im Westen zwar ein wenig näher, aber beide Feldzüge ausgesprochen siegreich für die Nazi-Armee. Niederschmetternd für Polen schon seit Herbst `39. Frankreich, überfallen von der Wehrmacht seit Mai des Jahres 1940, hatte schon im Juni einen Waffenstillstand mit Hitlerdeutschland schließen müssen.

Frieden war nicht.

Ruhe ebenso wenig.

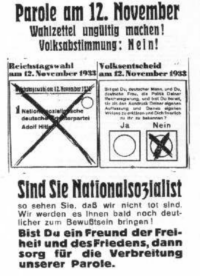

Zur Nazi-Ideologie und ihrer daraus resultierenden Politik gehörte Rassismus der vernichtendsten Sorte – der Hass auf Juden war der NSDAP eingeschrieben von Gründung an – und ebenso dem Nazi-Deutschland.

Die kleine jüdische Gemeinde in Singen, die – wie bekannt nach Recherchen von unserer im letzten Jahr verstorbenen Stadtarchivarin Reinhild Kappes – doch fast siebzig Mitmenschen groß gewesen war, hatte sich in so ziemlich alle Himmelsrichtungen verflüchtigen müssen. Seit Übertragung der Macht an Hitler am 30. Januar 1933 hatten sich auch in Singen die Braunen aller Schlüsselstellungen bemächtigt und die Verfolgung der politischen und ideologischen Gegner war an der Tagesordnung: Mit Exzessen wie dem Boykott jüdischer Geschäfte gleich am 1. April 33, mit der Aussonderung jüdischer Kinder aus den Schulen, mit sogenannten “Arisierungen”, mit der Pogromnacht am 9. zum 10. November im Jahr 1938, die in Singen nur deshalb nicht stattgefunden hat, weil es nur einen Betsaal, aber keine Synagoge gegeben hat.

Die letzten, die ihre jahrzehntelange Heimat Singen verlassen haben, waren Ludwig Bab, der im März 1939 nach Konstanz flüchtete. Schon im Jahr 1937 hatte sich Maria Reutlinger nach 30 Jahren in der Bismarck-, heute Thurgauer Straße, verwitwet seit 32 und vereinsamt, nach Randegg zurückbegeben. Und: Henny Salomon, die 12 Jahre lang bis 1938 als Verkäuferin im Kaufhaus Guggenheim in der Scheffelstraße quasi stadtbekannt gewesen war. Im Herbst 1939 suchte sie Zuflucht in Gailingen im Friedrichsheim, dem jüdischen Altersheim für Baden. Dort war sie mit fast 200 anderen gut versorgt – bis zum frühen Morgen des 22. Oktober, einem jüdischen Feiertag: dem Laubhüttenfest.

Polizei beorderte alle, binnen kürzester Zeit ein Bündel geschnürt, einen Koffer gepackt zu haben. Ohne Wertsachen, höchstens 100 Mark! (Hier: Rolf Weinstock, S. 33)

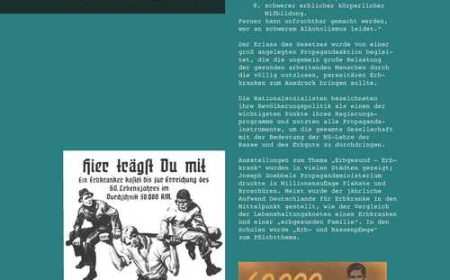

Zumeist Alte, sehr alte und auch kranke Menschen mussten zum Rathaus und dort LKWs besteigen. Die fuhren bergauf und wieder bergab nach Randegg, um auch dort Menschen (17) aufzuladen. Nach Singen. In eine der öffentlichen Hallen, vielleicht war es, wie eine Überlebende (Berty Friesländer-Bloch) später beschrieb, die Scheffelhalle, vielleicht die Turnhalle der Waldeck-Schule, vielleicht ja auch beide? Was geschah den Tag über? Wer waren die beteiligten Täter? Sicher ist: Diverse Polizei war dabei, Gestapo, Kraftfahrer, Eisenbahner, Verwaltungsmenschen, Rotes Kreuz, der Bürgermeister und welche Nazi sonst noch? SS? Und vor allem: Wer genau machte was? (hier zeigen Abbild “Judenkartei” / Katalog Jüdisches Museum Gailingen)

Reinhild Kappes hat vieles herausgefunden und schon vor 30 Jahren publiziert: “Und in Singen gab es keine Juden?” Jetzt, 85 Jahre nach diesem verbrecherischen 22. Oktober 1940, initiiert von Gauleiter Wagner mit Genehmigung von Hitler und in der Folge dann auch Himmler und Heydrich und nicht zu vergessen Eichmann, der die Züge organisierte, jetzt ist es endlich an der Zeit, alles darüber lückenlos aufzuklären: Was ist in diesen Stunden von morgens 6 Uhr mit dem Befehl aus Karlsruhe zum “Abtransport der Juden aus Baden” bis abends hier in Singen passiert und was ist mit den Menschen, den Mitmenschen unserer Vorfahren, danach in Gurs, in den Vernichtungslagern im Osten geschehen?

Wir wissen:

Am frühen Abend dieses 22. Oktober, zur Zeit des Feierabends bei Maggi, wurden die nach Singen Deportierten “zur Belustigung der Bevölkerung” auf offenen Lastwagen zum Bahnhof gekarrt. Hier also, im Singener Bahnhof, mussten sie einen extra bereitgestellten Zug besteigen, bestehend aus alten französischen Personen-Abteilwagen. In diesen Zug stiegen auch die Konstanzer, die vom Güterbahnhof Petershausen bis Singen mit dem Zug befördert worden waren. So schrecklich trafen sich die drei jüdischen, eigentlich Singener wieder – Ludwig Bab, Maria Reutlinger und Henny Salomon im Sonderzug.

Der Bahnhof Singen am Hohentwiel: Ort des Abtransports der Juden aus dem Hegau. Das ist bisher nicht im Bewusstsein der Stadt.

[Quelle: Hiller, Manfred: Die Deportierung der Juden Südwestdeutschlands, in: Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte, 12/2022, S. 139-165, hier S. 141]

Wohin dieser Zug sie fahren würde? Niemand von ihnen wusste es. Nichts, nichts wurde den Menschen gesagt. Angst wurde verbreitet. Todesangst.

Da war dann durchaus Erleichterung, als der Zug nicht mehr nach Norden oder gar Osten fuhr, sondern nach Süden. Es war einer von 9 Zügen – 7 aus Baden und 2 aus dem Saarland und der Pfalz mit über 6500 Menschen. Die beiden Gauleiter, Wagner in Baden und Bürckel im Saarland, machten damit ihre Machtgebiete “judenrein” – als Erste in Hitlerdeutschland.

Die Lokomotivführer fuhren alle diese Menschen, tagelang, nächtelang, bis nach Oloron-Sainte-Marie an der Südgrenze Frankreichs zu Spanien. Vier Tage lang. Dann auf Lastwagen ins Internierungslager Gurs, Ankunft am 26. Oktober 1940.

Im Zug nach Gurs waren auch sechs, teils sehr kleine Kinder.

Wer waren diese zwei Mädchen und vier Jungen? Was war ihr Schicksal?

nicht vortragen: (Quelle: Verzeichnis der am 22. Oktober 1940 aus Baden ausgewiesenen Juden. Herausgegeben vom: Der Generalbevollmächtigte für das jüdische Vermögen in Baden. Karlsruhe 1940, 263 S.) [bis Nr. 5617] und Jüdische Museum Gailingen)

(2407) Marianne (Sara) Biedermann, geboren am 7.2.1938 (Gasthaus Adler)

(2410) Heinz (Israel) Bloch, geboren am 1.6.1938 in Singen (Rheinstraße 18)

(2421) Selina (Sara) Bodenheimer, geboren am 29.5.1932 (Haus 185)

(2446) Julius (Israel) Friesländer, geboren 20.11.1937 (Wilh.-Gustloff-str. 30)

(2483) Leopold (Israel) Kurz, geboren am 18.8.1936 in Singen (Haus 192)

[JM.G] Heinrich Wilhelm Kurz, geboren am 9.11.1932 [Bruder von Leopold]

Marianne war 2einhalb; Heinz 2J.u.4Monate; Selina 8,5; Julius 1M unter 3; Leopold 4u.2M; sein Bruder Heinrich kurz vor seinem 8. Geburtstag.

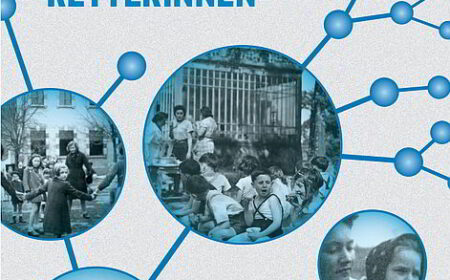

Brigitte und Gerhard Brändle aus Karlsruhe haben die Schicksale aller 563 deportierten Kinder recherchiert. Für die 416 geretteten Kinder – das sind 70 % – und ihre Retterinnen und Retter haben sie biographische Daten ermittelt, die die IRG Baden online und als Monographie veröffentlicht hat. (IRG=Israelitische Religionsgemeinschaft)

Für diese sechs Kinder und über ihr weiteres Schicksal lässt sich folgendes berichten:

Heinz Bloch ist am 1.6.1938 in Singen geboren. Der 2jährige wird mit seinen Schwestern Ilse und Ruth und der Mutter Edith aus Gailingen weggeholt. Er wurde gerettet, versteckt im OSE-Heim Chateau Masgelier. Am 6.9.1942 gelingt der Grenzübertritt zur Schweiz. Auch Ilse überlebt. Ruth wird in Auschwitz ermordet. Nach meinen Recherchen ist Heinz Bloch im Januar 2019 in New York verstorben, war verheiratet, hatte Kinder und Enkelkinder. Singen hätte ihn durchaus rechtzeitig finden können …

Marianne Biedermann, geboren am 7.2.1938, 2 Jahre alt, wurde gerettet und konnte – meine Recherchen – 1945 in die USA emigrieren, weil sie dort von Marcel Dreifuss – ehemals aus Eichstetten, woher auch ihre Mutter gewesen war – adoptiert wurde. Sie ist (als Ehefrau und Mutter) früh verstorben. Ihr Vater und ihre Mutter wurden in Auschwitz vergast.

Selina Bodenheimer, geboren am 29.5.1932, 8 Jahre alt, ist mit den Eltern im Zug. Aus dem Lager Gurs wird sie im Februar 1941 in ein Waisenhaus gebracht, weitere glückliche Fügungen bewirken ihre Rettung. Ihre Eltern werden ermordet in Auschwitz.

Julius Friesländer, geboren am 20.11.1937, knapp 3 Jahre alt, beim Abtransport in Gailingen im weißen Mäntelchen an der Hand der Mutter, wurde am 13.4.1943 an die Schweizer Grenze gebracht und gerettet; nach dem Krieg fanden er und seine Mutter sich in der Schweiz wieder. Sein Vater stirbt im Lager Rivesaltes im Dezember 1941, wohin die drei im März aus Gurs gekommen waren.

Leopold Kurz, geboren am 18.8.1936 in Singen, also 4-jährig, steht im Gedenkbuch des Bundesarchivs mit dem Datum 10.3.1944, in Auschwitz ermordet. 7 Jahre alt.

Sein Bruder Wilhelm Kurz, geboren 9.11.1932, ist bei den Brändles nicht genannt. Er musste seinen 8. Geburtstag im Gurs verbringen. Der Vater Siegmund Kurz wurde am 10. August 1942 von Drancy aus nach Auschwitz deportiert. Er steht im Gedenkbuch des Bundesarchivs als Opfer.

Die Deportation der jüdischen Menschen aus dem Hegau nach Gurs ist erfolgt mit einem Sonderzug, der in Singen eingesetzt worden ist. Der Lokführer war ein deutscher Eisenbahner. Es geschah am helllichten Tag mit Hilfe vieler Mittäter vor Ort. Auch Singerinnen und Singener wurden deportiert.

“Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.” (Primo Levi)

Ein Mahnmal am Bahnhof sollte an die Oktoberdeportation nach Gurs und die Vernichtungslager im Osten erinnern und unterstreichen, was unantastbares Fundament unseres heutigen demokratischen Zusammenlebens ist und das es zu verteidigen gilt gegen die neuen Braunen in blau: “Die Würde des Menschen ist unantastbar.”

Literaturangaben (Auswahl)

A. Erlebnisberichte

1. Weinstock, Rolf: Das wahre Gesicht Hitlerdeutschlands: Häftling Nr. 59000 erzählt von dem Schicksal der 10000 Juden aus Baden, aus der Pfalz und aus dem Saargebiet in den Höllen von Dachau, Gurs-Drancy, Auschwitz, Jawischowitz, Buchenwald. Singen: Volksverlag 1948, 184 S.: Ill. [Manuskript abgeschlossen im Juni 1945 (!); erschienen unter doppelter Kontrolle der französischen Militärregierung in Baden] Stadtbibliothek Singen: Bg 7688

2. Berty Friesländer-Bloch: Unsere Deportation am 22. Oktober 1940 In: Oktoberdeportation 1940. Hrsg. v. Erhard R. Wiehn. Konstanz 1990, S. 151 – 159 Stadtbibliothek Singen: A 8730

3. Hugo Schriesheimer: Die Hölle von Gurs – das Ende der badischen Juden. In: Oktoberdeportation ( siehe 2.) S. 181 – 194 [basiert auf einem Vortrag von 1980]

B. für Schulen:

1. Es war ein Ort, an dem alles grau war: Die Deportation der badischen Jüdinnen und Juden nach Gurs im Oktober 1940. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Lese- und Arbeitsheft 12/2020

2. Ich weiß nicht, ob wir nochmals schreiben können: Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden in das Internierungslager Gurs in den Pyrenäen. Materialien. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Stuttgart 2011

3. Mickey im Lager Gurs: Der Comic von Horst Rosenthal (1915 – 1942) Breisach: Blaues Haus 2025, 68 S.: Ill. [französisch (!) – deutsch]

C. Kappes, Reinhild: …und in Singen gab es keine Juden? Eine Dokumentation. Sigmaringen 1991; 112 S.: Ill.

D. Brigitte und Gerhard Brändle: Jüdische Kinder im Lager Gurs: Gerettete und ihre Retter*innen: Fluchthilfe tut not – eine notwendige Erinnerung. Hrsg. von der IRG Baden. Karlsruhe 2020, 204 S.: Ill. [ Stadtbibliothek Singen: in Bearbeitung]

E. ” … von der Bevölkerung kaum wahrgenommen”: Fotografien zur Deportation der badischen Jüdinnen und Juden nach Gurs im Oktober 1940. Hrsg. von Florian Hellberg und Jürgen Stude. 2., überarb. Aufl. Bühl: seitenweise 2025; 152 S.: Ill. (Kippenheimer Schriften. 1)